|

�@�@�@ |

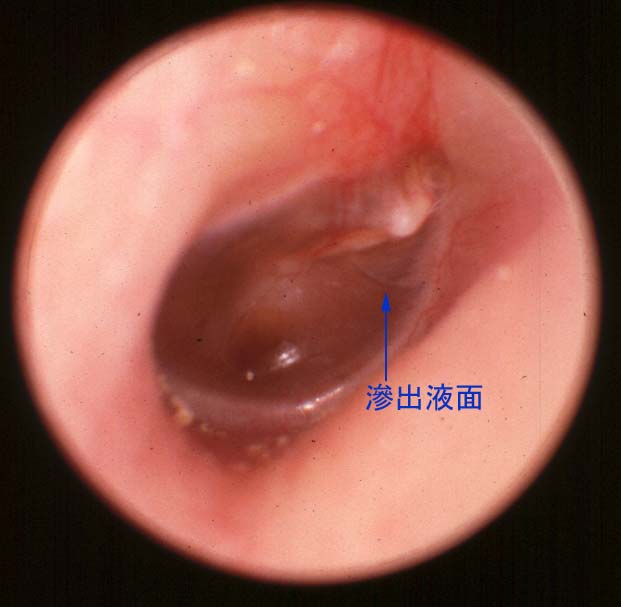

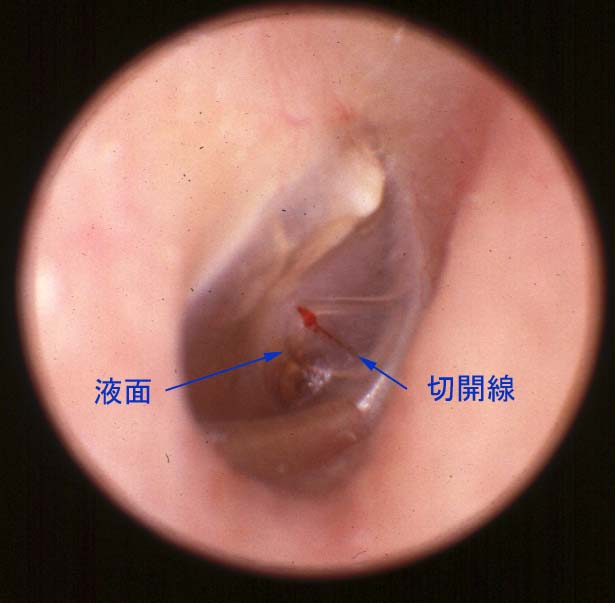

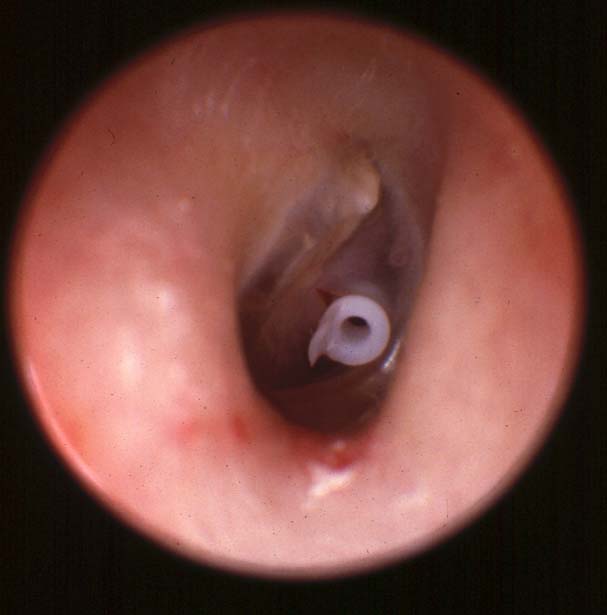

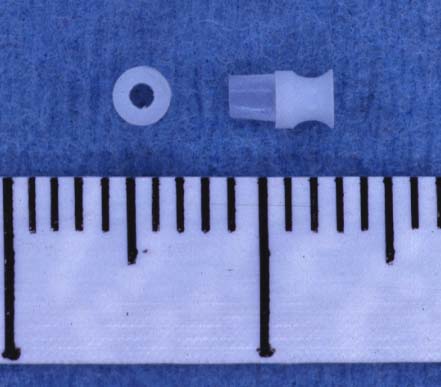

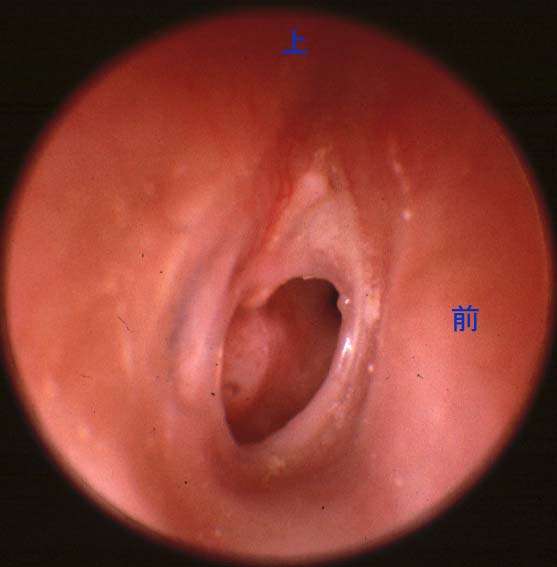

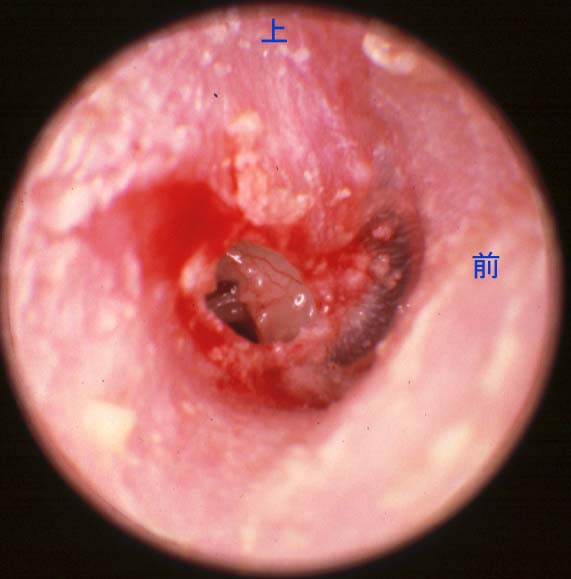

���ė������鎨�@��A�Ȏ������}�����������@���`�ɂ��}���@����}����A�����Ɉ��������āA���ǂ�ʂ��Ē����ɉ��ǂ��g�y���ċN����B���ɂƔ��M����ŁA����N����B�ۖ������E���Ď��R���o������Ǝ��ɂ͌y������B���R�͎O�������T�Ԃقǎ�������B�}�����ǂ������Ƃ��́A�ۖ��؊J���Ĕr�^����B ���D�_�������������@�P��̎��R�ƁA���R�⒆���S���ɑ����̍D�_���̐Z��������Ƃ������̒������B�C�ǎx�b�����҂ɍ������邱�Ƃ������B�ꑤ���Ŏn�܂��Ă�������͗������ɂȂ邱�Ƃ������B�����ɂ͓`������������A�����̌J��Ԃ��ł����Ί�������o������B���������犴�����悷�邱�Ƃ������A�}���Ɉ������ĘW�ɂȂ邱�Ƃ�����B���Âɂ��ẮA�ۖ��؊J�⊷�C�`���[�u��}�����Ă����P�����A�X�e���C�h�̋Ǐ����^������Ȃǂ����ʓI�ł���B�������A�Ĕ�����������A���̏ꍇ�ɂ̓X�e���C�h�̒������^�ɂȂ炴��Ȃ��B �@�C�ǎx�b���ɍ�������D�_�������@�o���Ƃ̊֘A����������Ă���B �����Nj���ǁ��@�@����������̉��ǂ��g�y���āA���ǔS���̉��ǂ��N�����B����ɂ���Ď��ǂ̓��������Ȃ��A�����̊��C���\���ɏo���Ȃ��Ȃ�B�₪�Ē����͉A���ƂȂ�ۖ��͊�����B�y�x�̓�⎨�NJ����o��������A�����̐������ɋ������肷��B���ǂɑ��鎡�ÂƁA���ǒʋC���s���B �����NJJ���ǁ��@���ǂ͕��i�͕����Ă���A�����т⚋���ŊJ���Ē�����������B�������A��ɊJ�����Ă���ƁA�����̌ċz���⎩���̐���������������B�}���ȑ̏d�̌�����A�S����ؓ��̈ޏk�ȂǂŎ��ǎ��͂̑g�D���������ċN����B �����o�����������}3a�`3e�@�}���������ɑ������ĉ��ǂ̑J�����ŋN����B�w�i�Ɏ��Nj@�\�̒ቺ������B�ۖ����Ē����t���m�F�ł���B�A�����M�[�̎����W������A�A�f�m�C�h�����Lj����J���������������肷�邱�Ƃ��W����B�����ɂ��Ď��Â����邪�A�����ɓn����̂ł͌ۖ��؊J��������A���C�`���[�u��}�������肷��B

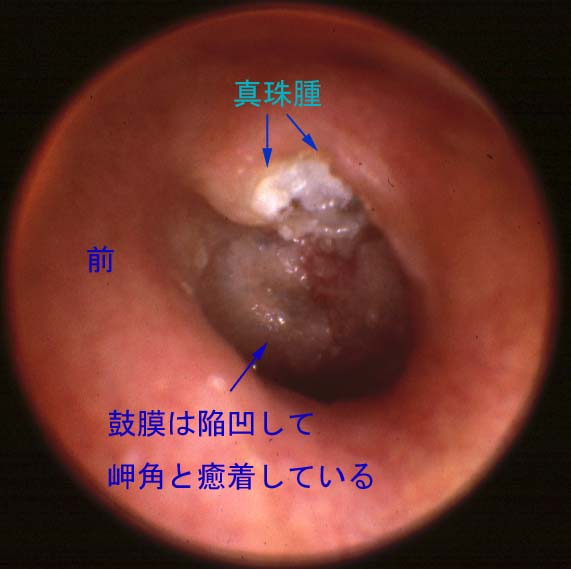

�@ ���������������}4a�`4c�@�}�����������J�������āA�O�J���ȏ㎨�R�������Ă����ԁB�ۖ����E�����F�߂���B���R�ɑ��čR���܂����ʂ̂Ȃ��ꍇ��MRSA�i���`�V�����ϐ����F�u�h�E���ہj�̌��o�������B���R����~���Ĉ��肵����Ԃł���Ύ�p���s���B�P���ȏ����E�����ł���Γ��A���p�i������70���ƌ����Ă���j�A����E��ێ��d���ǁi�ۖ��̐ΊD���⎨�������ӂ̉��ǁj������Γ��@��p�ƂȂ�B

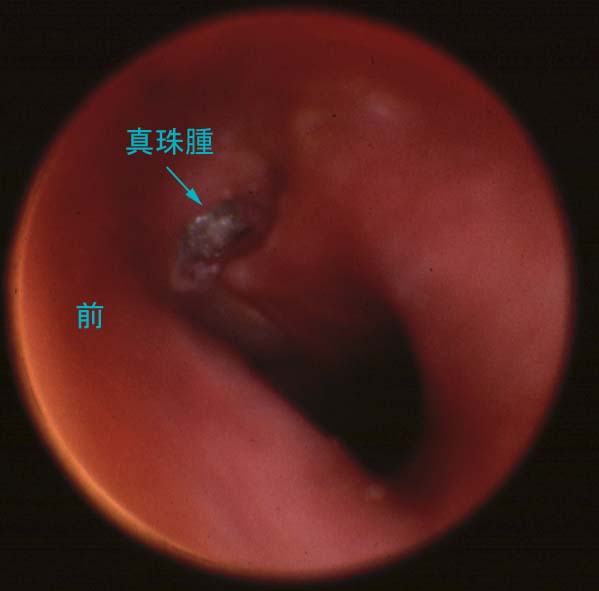

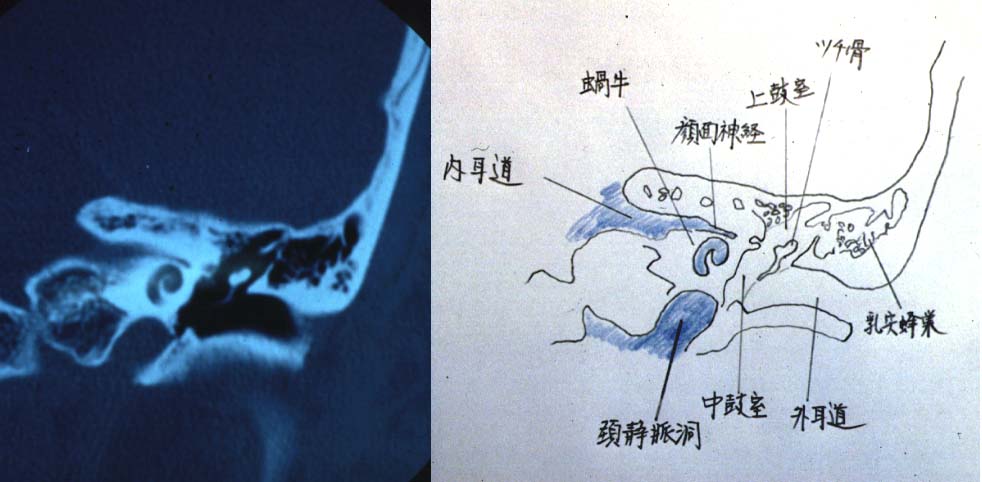

���^�����������}5a�`5b�@�����������̒P�����E�Ƃ͈قȂ�A���E���ʂ���O������炪�����Ɍ������ĐN�����Đ^�����`�����钆�����B�^���͎���ɑ��債�Ď��͂̍���j�Ă����B���̂��߁A��ȊO�Ɋ�ʐ_�o��ჁA���o��Q�A�߂܂����N���������łȂ��A���W���ɉ��ǂ��g�y���邱�Ƃ����萶���̊댯�ɂ��炳��邱�Ƃ�����B �@�����u�ȂǂőΏ��ł��Ȃ���Ύ�p���s����B

�����b�s�̉�U���}6a�A6b�@�����̂b�s�������B

�}�U���F�����f �@

�}�U���F����f �@ �@ �������������@�O���Ⓚ���A�O���̉��ǂȂǂŋN����B�������ɂ݂��B�����≻�^���ƂȂ��Ĕg����G���ΐ؊J���Ĕr�t�r�^����B

���O�����ۖ����E���}8a�`8h�@����ł��ȂǂŊO�����Ɉ��͂�����������⎨�|���̍ۂɌۖ���˂��Ă��܂��ȂǂŋN����B��{�I�ɂ͖�30dB���炢�܂ł̓`����ł��邪�A�˂����ꏊ��[���ɂ���Ă͎������A�����f���ʐ_�o��ჁA�ۍ��_�o�����ɂ�閡�o��Q�A�߂܂��A������Ȃǂ��N����B������������Όۖ��Đ����W������̂ŁA�������ɊO�����ɐ�������Ȃ��悤�ɒ��ӂ���B���銳�҂̎����ߒ���}�Ŏ����B�ۖ����E�����ړ����Ȃ�������Ă������Ƃ������ł���B

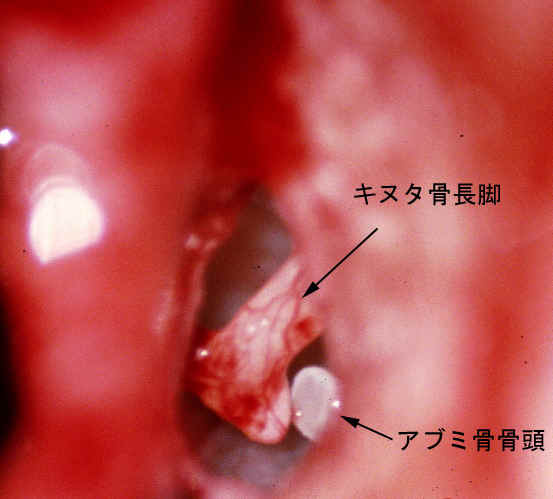

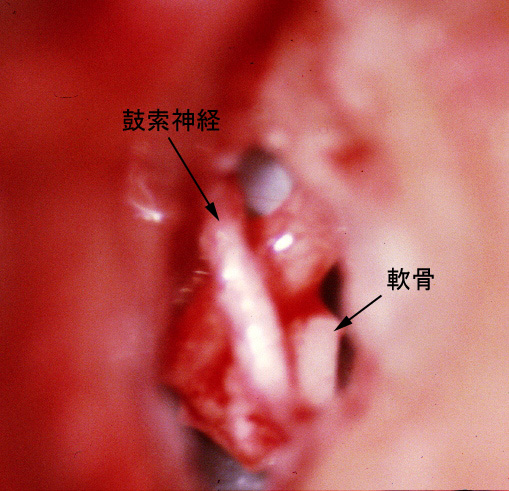

���������A�����f���}9a�A9b�@�����O���ȂǂŏՌ��������ƁA�������A�����͂���邱�Ƃ�����B�`����������B��p�ɂ���Ď������̘A������蒼���B�}9a�ɃL�k�^���A�u�~���Ԃ̗��f�������B�}9b�ł͓���͂��݂���ŘA�������Čۍ��_�o�����̏�ɍڂ��ČŒ�̕⏕�Ƃ��Ă���B

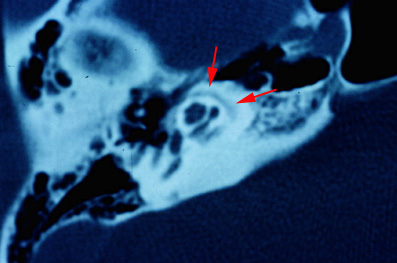

�����d���ǁ��}10a�A10b�@�����H�ɂ�����C�ȗl�ω��������ŁA�A�u�~���̓����������Ȃ��ē`������������B�O�둋�O�����D�����ʂŁA�a�ς�嗋����܂Ŕg�y����Ɗ�����������Ă���B���l�ɂ͈�ʓI�Ȏ����ł��邪�A���{�l�ɂ͏��Ȃ��B�������ɂ����邪�ꑤ���̏ꍇ������B �@�`����ƃA�u�~���ؔ��˂��������Ă��邱�Ƃ���f�f����B�b�s�ł̓����͖��H����̒E�D�i嗋����͂̃����O��̍��E�D��O�둋�O�����̒E�D���j�ł���B�܂��A���d���ǂ̎�p�̍ۂɓE�o�����A�u�~����掦����B

|

�@